14 Momentos estelares de la humanidad

Cada uno de estos momentos estelares marca un rumbo durante décadas y siglos. Así como en la punta de un pararrayos se

concentra la electricidad de toda la atmósfera, en esos instantes y en el más corto espacio, se acumula una enorme

abundancia de acontecimientos. Lo que por lo general transcurre apaciblemente de modo sucesivo o sincrónico, se comprime

en ese único instante que todo lo determina y todo lo decide. Como muestra, un fragmento de cada capítulo

(Resumen publicado el 17 de junio de 2020 por Josepmaria Anglès, que dejó esta reseña "a modo de resumen de esta ambiciosa obra, para quien le pudiera interesar". Pero resulta imposible que esta impresionante obra no sea interesante desde la primera hasta la última palabra.

Gràcies Josepmaria pel teu treball.)

CICERÓN

15 DE MARZO DE 44 A. C.

UN TESTAMENTO PARA LA HISTORIA

44 a.C. Este primer momento está ambientado en la Roma post-muerte del César, y es tal vez uno de esos relatos que comentaba antes, en el que una decisión que no se llega a tomar hubiera podido cambiar el rumbo de la historia. En este caso, nos encontramos al famoso orador y filósofo Cicerón a quien, justo cuando quiere despedirse definitivamente de la vida pública, se le presenta la oportunidad de intervenir de forma decisiva en la historia de Roma y, por tanto, del mundo entero.

Y si hubiera sabido aprovecharlos, la asignatura de Historia que todos nosotros estudiamos en la escuela habría sido bien distinta […] Pero en la Historia se repite sin cesar la tragedia del hombre de espíritu que, en el momento decisivo, incómodo en su fuero interno por la responsabilidad, rara vez se convierte en un hombre de acción.

El pobre Cicerón terminó siendo ejecutado por Marco Antonio, y su cabeza exhibida a modo de castigo ejemplar.

Antonio insiste. Sabe que entre el espíritu y el poder hay una rivalidad eterna, y que nadie puede ser más peligroso para la dictadura que el maestro de la palabra. Tres días dura la lucha en torno a la cabeza de Cicerón. Al final cede Octavio, y así el nombre de Cicerón remata el documento probablemente más deshonroso de la historia de Roma. Con esa única proscripción es con la que en realidad se sella la sentencia de muerte de la república…

LA CONQUISTA DE BIZANCIO

29 DE MAYO DE 1453

KERKAPORTA: LA PUERTA SECRETA

1453. Este relato es francamente sorprendente. Por no decir inverosímil. Nunca había leído nada sobre tan fatídico episodio histórico para la Cristiandad, y el modo en que Zweig narra el curso de los acontecimientos lo acerca más a la novela histórica que a cualquier otro género. Me fascinó cómo describe los innovadores y gigantescos cañones y las enrevesadas estrategias militares para acercarse con el mayor sigilo posible hacia la ciudad.

Si hay un elemento que destaca sobre todos los demás, ese es sin duda la famosa Kerkaporta. El despiste fue tan ridículo como despiadado el asedio que cayó sobre Constantinopla.

Mientras, curiosos y sin ningún plan determinado, vagan por el espacio que media entre la primera y la segunda muralla de la ciudad, descubren que una de las puertas menores del muro interno, la llamada Kerkaporta, ha quedado abierta por un incomprensible descuido. Se trata de una pequeña puerta por la cual entran los peatones en tiempos de paz durante las horas que permanecen cerradas las mayores, y precisamente porque carece de la menor importancia militar se olvidó su existencia durante la excitación general de la última hora.

De momento sospechan los jenízaros que se trata de un ardid de guerra, ya que no conciben, por absurdo, que mientras ante cada brecha y cada puerta de la fortificación yacen amontonados millares de cadáveres, corre el aceite hirviendo y vuelan las jabalinas, se les ofrezca allí libre acceso, en dominical sosiego, por esta puerta, la Kerkaporta, que conduce al corazón de la ciudad.

EL DESCUBRIMIENTO DEL OCÉANO PACIFICO

25 DE SEPTIEMBRE DE 1513

HUIDA HACIA LA INMORTALIDAD

1513. Desde que leí El sueño de África, de Javier Reverte, empecé a mirar con mejores ojos a la literatura de viajes y a los relatos sobre la historia de la exploración. En este caso, salió a la luz un nombre que, hasta el momento, para mí solo era una parada de la línea verde del metro de Madrid: Núñez de Balboa.

Fue él quien «descubrió» el océano Pacífico, tras un larguísimo periplo que les costó sudor y lágrimas a él y a sus numerosos seguidores. Disfruté muchísimo leyendo cómo Núñez de Balboa se las ingenió para llegar hasta el Nuevo Mundo y comenzar por su cuenta una ambiciosa empresa destinada a dejar huella en la historia de la exploración.

Quería compartir un fragmento que me conmovió, y que supongo que pone el dedo en la llaga en la eterna discusión sobre la legitimidad o no de la «conquista del Nuevo Mundo», lo que se hizo bien y lo que no. En fin, otra de tantas discusiones donde quedan perfectamente retratadas las dos Españas: la de «cometimos un genocidio» y la de «llevamos la civilización». Sin entrar ahora en este debate (que sospecho que, como casi todos, es un terreno de abundantes grises), sí me pareció muy interesante cómo la mirada «contaminada» del occidental se centra más en un metal precioso (antes, el oro; ahora, diez mil cosas más) que en otras cosas mucho más relevantes:

[…] Es el asombro de todos los cándidos hijos de la Naturaleza en cualquier rincón del mundo al enfrentarse con los hijos de la cultura, cuando les ven estimar más un puñado de amarillo metal que todas las conquistas espirituales y técnicas de su civilización.

LA RESURRECCIÓN DE GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

21 DE AGOSTO DE 1741

"EL MESIAS", LA VOZ DE DIOS

1741. Después de relatar tres momentos de tipo histórico, Zweig se lanza con el primer relato de corte más intimista y de temática más artística. En él, el autor narra el proceso de gestación de una de las obras más indiscutibles de la historia de la música: el Mesías, de Händel, y lo hace fusionando de un modo exquisito el contenido de la obra con el viaje interior del compositor alemán. Un viaje de las cenizas a la eternidad. En definitiva, una resurrección.

Con las primeras palabras se estremeció: “Confort ye”. Así empezaba el texto. ¡Consolaos! Aquella palabra… No, no era una palabra sino una respuesta divina, una llamada angelical desde el cielo cubierto a su abatido corazón

Tal y como lo narra Zweig, se deja vislumbrar la hipótesis de la Providencia, de una «asistencia divina» que quiere expresarse a través de un trabajo humano. Por lo menos, según el libro, así lo vivió el propio Händel, que se zambulló de una forma irrefrenable y casi enfermiza en este trabajo tan extraordinario. Me gustó especialmente la sensibilidad con la que narra la composición del verso final, que es un simple «Amén». Cuatro letras que terminan transformadas en una cascada de voces, un auténtico chorro de vida y belleza.

Quisiera terminar este apartado con una cita que resume hasta qué punto se trata de una obra extraordinaria. Un auténtico momento estelar de la humanidad.

Nunca cobraré dinero por ella, jamás. Por ella estoy en deuda con otro. Será siempre para los enfermos y los presos, pues yo mismo he sido un enfermo y me he curado con ella. Y fui un preso y ella me liberó.

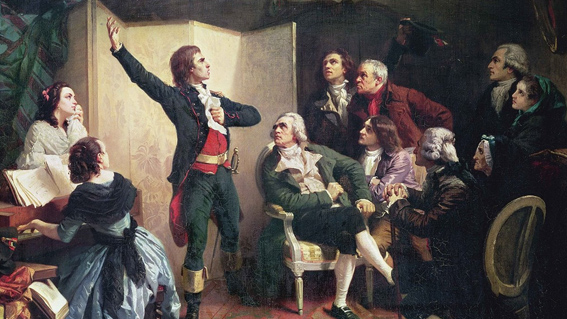

«LA MARSELLESA»,

25 DE ABRIL DE 1792

EL GENIO DE UNA NOCHE

1792. Otra historia de hombres ordinarios que, de forma casi accidental, dejan su firma en la Historia en mayúsculas. También es un relato lleno de ironías y contradicciones, de «burlas del destino» que supongo que se han repetido y se repetirán hasta el fin de los tiempos, como veremos también en capítulos posteriores.

En este caso, el episodio versa sobre el popular himno francés de La Marsellesa, de cómo comenzó siendo un humilde cántico compuesto por un humilde hombre y, debido a una «fuerza oculta» que de un modo misterioso residía dentro de dicha canción, terminó siendo uno de los emblemas nacionales más reconocibles, y también, en cierto sentido, un arma de batalla, ya que el entusiasmo que generaba en el pueblo y ejército franceses bien pudo influir de alguna forma en sus numerosos éxitos.

El autor de dicha obra fue un joven capitán de ingenieros llamado Rouget, al que se le encomendó que compusiera un himno patriótico para el ejército del Rin, ya que acababan de declarar a Austria. Y al igual que sucedió con Händel, parece ser que la mano del destino acompañó al pobre Rouget durante una única noche de locura creadora.

Rouget va escribiendo apresuradamente, y siempre con brío e ímpetu crecientes, las estrofas, las notas. Tiene dentro de sí la fuerza de un desconocido huracán. Escribe como si un viento impetuoso lo empujara. Es una exaltación, un entusiasmo, que no son precisamente suyos, sino propios de cierta mágica energía que los ha comprimido en un solo y explosivo segundo, haciendo que el insignificante aficionado sobrepase su propia talla, llegando a un nivel mil veces más elevado y disparándole como un cohete (esplendorosa llama de un segundo) hasta las estrellas.

Por una noche le ha sido concedido al capitán Rouget de l’Isle la hermandad con los inmortales. Las palabras casualmente escuchadas al pasar entre la gente o casualmente leídas en los periódicos, reiteradas en sus líneas iniciales, se convierten en el tema de su creación y forman la letra de una estrofa tan imperecedera como la melodía a la que se ajustan.

Pero el nombre del pobre Rouget no estuvo ligado al destino de su composición. Una de esas tremendas paradojas que ofrece la Historia. ¡No voy a hacer spoiler!

NAPOLEÓN,

18 DE JUNIO DE 1815

EL MINUTO UNIVERSAL DE WATERLOO

1815. Este es otro de esos episodios de los que había oído hablar cientos de veces, pero que nunca me había tomado la molestia de descubrir por mí mismo. Me esperaba un simple relato de una gesta militar, pero Zweig me quiso sorprender una vez más ofreciéndome, en su lugar, otra historia de un pobre hombre cuya torpeza desembocó en la más estrepitosa desgracia imaginable.

Napoleón destina a una parte de su ejército la misión de que, paso a paso, vaya alejando a las huestes prusianas e impida su unión con los ingleses. El mariscal Grouchy es el encargado de realizar esa operación. Se trata de un hombre de mediana inteligencia, recto, valiente, de toda confianza; un buen jefe de probado valor, pero nada más que un buen jefe.

No es un guerrero arrojado e impetuoso como Murat, ningún estratega como Saint-Cyr y Berthier, ningún héroe como Ney. No ostenta condecoraciones, no está aureolado por ningún mito de hazañas legendarias, no hay en él nada destacado que acuse su personalidad en aquel mundo heroico napoleónico. Sólo le han dado nombre sus desgracias y sus fracasos.

En este caso, la desgracia viene por culpa de una decisión o, más bien, por culpa de no tomar una decisión que desacate una orden muy concreto. Cuando se deja que el sentido común se supedite al obedecer-por-obedecer.

La falta de decisión de un hombre mediocre ha derrumbado el magnífico edificio que construyera en veinte años el más audaz y genial de los mortales.

GOETHE ENTRE KARLSBAD Y WEIMAR

5 DE SEPTIEMBRE DE 1823

LA ELEGÍA DE MARIENBAD

<

<1823. Sobre este episodio, nuevamente de carácter intimista y artístico, no voy a extenderme demasiado, más que nada porque para mi desgracia no soy un gran conocedor de la obra de Goethe y no quiero, por tanto, ponerme en evidencia ante los lectores que sí puedan serlo.

A modo de resumen, en este capítulo el autor relata otra «gestación de una idea genial» que comenzó a lo largo de un breve viaje en carruaje a Weimar.

De joven sabía disimular; ya hombre, supo contenerse. Siempre envolvía sus secretos más íntimos en imágenes, cifras y símbolos. Ahora, ya en la ancianidad, da rienda suelta por primera vez a sus sentimientos. Desde hacía cincuenta años, el gran poeta lírico, el hombre sensible que había en él, no se había revelado de una manera tan clara como en estas páginas inolvidables, en ese momento crucial de su vida. Así, misteriosamente, como una extraordinaria gracia del destino, llegó a Goethe la inspiración de ese poema.

J. A. SUTER, CALIFORNIA.

ENERO DE 1848

EL DESCUBRIMIENTO DE EL DORADO

1848. Volviendo a las fascinantes crónicas sobre exploración y descubrimientos, llegamos a otro momento estelar que comenzó en una pequeña colonia en el Nuevo Mundo llamada, al principio, Nueva Helvecia.

Otro periplo lleno de diversos fracasos y desventuras. De cómo un hombre hizo estallar una violenta fiebre del oro y terminó, él mismo, arruinado. Ahogado en su propio oro. También se cuenta la curiosa anécdota sobre el «verdadero» propietario de California. ¡De este episodio sí que no querría desvelar nada más!

DOSTOIEVSKI, SAN PETERSBURGO, PLAZA SEMENOVSK

22 DE DICIEMBRE DE 1849

MOMENTO HEROICO

1849. En un cortísimo episodio, Zweig nos narra uno de los momentos más críticos de la vida del famoso escritor. Cuando fue condenado a muerte… e indultado en el último momento. Lo que popularmente se llamaría «salvado por la campana».

Más que una narración, es un ensayo, un ejercicio poético del autor del libro, para tratar de ponerse en la piel del condenado a muerte.

Es el último segundo, y en ese instante parece concentrarse toda su existencia. Tumultuosamente aparecen las imágenes de sus recuerdos: su infancia, sus padres, sus hermanos, su esposa, las amistades rotas, las pocas horas de felicidad, los sueños de gloria. Ahora la muerte. Nota que alguien se acerca lentamente, y una mano se posa sobre su pecho. Siente frío. ¿Va a morir? El corazón apenas late. Unos momentos más y todo habrá terminado. A poca distancia, los cosacos han formado el pelotón y preparan las armas. Se oye el ruido de los gatillos.

De pronto, los tambores empiezan a redoblar. Van a troncharse unas vidas. ¡Aquel instante dura un siglo! Pero entonces se oye un grito: «¡Alto!» Llega un oficial, en cuyas manos se agita una hoja de papel, y, a la clara luz de la mañana, lee la orden, el indulto: el Zar, bondadoso, ha conmutado la pena. Aquellas sorprendentes palabras carecen de sentido. Sin embargo, la circulación de la sangre vuelve a normalizarse, y la vida, gozosa, ha empezado a cantar. La muerte huye derrotada, y los ojos, cegados por las sombras, perciben como un rayo de luz.

CYRUS W. FIELD,

28 DE JULIO DE 1858

LA PRIMERA PALABRA A TRAVÉS DEL OCÉANO

1858. En esta ocasión, el relato versa sobre otra gran epopeya en el ámbito científico y social: el del primer tendido eléctrico que conectó Europa con América. ¿El responsable de dicha gesta? Un tal Cyrus W. Field.

[…] un joven llamado Cyrus W. Field, hijo de un pastor protestante, hombre de tal suerte en los negocios que, en plena juventud aún, puede retirarse con una gran fortuna a la vida privada. A este ocioso, que es todavía demasiado joven y enérgico para vivir inactivo, trata Gisborne de atraérselo para la terminación de las obras del cable de Nueva York a Terranova.

Afortunadamente, nos atreveríamos a decir, Cyrus W. Field no es técnico en tales materias. No sabe nada de electricidad, jamás vio cable alguno. Pero el hijo del pastor americano lleva la fe y la audacia en su sangre. Y allí donde el técnico Gisborne sólo ve la meta inmediata, o sea unir Nueva York con Terranova, aquel hombre joven y entusiasta vislumbra todavía algo más. ¿Por qué no unir luego Terranova, por medio de un cable submarino, con Irlanda?

Semejante empresa tampoco está carente de momentos inverosímiles y incluso cómicos, como el primer fracaso. En cualquier caso, es interesante ponerse en la piel de esas personas, porque nosotros hemos nacido casi con el smartphone en la mano, y lo de que la información viaje nos parece el pan de cada día, pero en 1858 (y a principios del siglo XX, cuando Zweig escribió el libro) no tuvo que ser moco de pavo.

LEV TOLSTOI

FINALES DE OCTUBRE DE 1910

LA HUIDA HACIA DIOS

Epílogo al drama inacabado de Lev Tolstói

Y la luz brilla en las tinieblas

1910. Se trata, tal vez, del atrevimiento más descarado de Zweig en toda esta obra. Básicamente, se toma la libertad de proponer un final, él mismo, de la autobiografía dramatizada de Tolstoi. Así nos lo cuenta:

El acto que falta a la tragedia ya no lo escribió Tolstoi; ocurrió algo más importante: lo vivió personalmente. Por fin, en los últimos días de octubre de 1910, las dudas de veinticinco años se trocaron en resolución, aunque a costa de una dolorosa crisis interior, «su liberación». Después de una dramática lucha en lo más íntimo de su ser y en el seno de su familia, huye para hallar «una muerte sublime y ejemplar, que consagra y estructura el destino de su vida».

Nada me pareció más natural que añadir lo que realmente aconteció a los fragmentos escritos ya de dicha tragedia. Esto es únicamente lo que intenté hacer, con la fidelidad histórica que me fue posible y el respeto debido a los hechos y documentos que me han orientado. Lejos de mi está la presunción temeraria de querer completar arbitrariamente una confesión de León Tolstoi; «no me adhiero a la obra, solamente la sirvo».

Es cuanto menos curioso encontrar un fragmento de obra teatral entre las páginas de este libro, pero supongo que si alguien en todo el planeta podría tener la autoridad moral para empuñar, durante un breve lapso de tiempo, la pluma del brillante Tolstoi, ése sería sin duda el también brillante Stefan Zweig.

EL CAPITÁN SCOTT, 90 GRADOS DE LATITUD

16 DE ENERO DE 1912

LA LUCHA POR EL POLO SUR

1912. Un año que a mí, hasta ahora, solo me remitía al desastre del Titanic. Pues por lo visto no fue la única empresa titánica que se quebró trágicamente. Este episodio es la historia del capitán Scott y su equipo de hombres valientes dispuestos a ser los primeros en pisar el Polo Sur.

El relato es francamente escalofriante. Este puñado de hombres expuestos a toda clase de desventuras y a situaciones de frío y hambre extremos estremecerán a cualquier lector mínimamente sensible. Lo que más me ha llamado la atención es que, por lo visto, Scott quiso hacer acopio de fuerzas cuando ya todo estaba perdido para escribir unas «cartas póstumas» a su mujer y a su patria. Un documento, visto en perspectiva, de valor incalculable. Y extremadamente romántico. Me quedo con una de las frases:

«¡Cuántas cosas podría contarte de este viaje! A pesar de todo, ha sido mucho mejor que lo realizara, en vez de quedarme en casa rodeado de comodidades.»

VLADIMIR ILICH ULIANOV, LENIN,

9 DE ABRIL DE 1917

EL TREN SELLADO

1917. El año de la Revolución Rusa (y el año en que nació mi abuela materna). Zweig pone la lupa sobre un momento muy concreto de la vida del famoso Lenin: su viaje blindado desde Suiza, donde se encontraba exiliado, hasta la «madre patria» Rusia. Más de 3.200 kilómetros. Aunque el episodio se centra más bien en los momentos previos a dicho viaje, y en cómo consiguieron blindar ese tren para evitar la detención de los pasajeros.

Me gustó especialmente la descripción del ambiente que se respiraba en Suiza en plena I Guerra Mundial. Como es bien sabido, el país se mantuvo neutral, y yo nunca me había parado a pensar en lo llamativo que tenía que ser pasear por sus calles en aquella triste etapa de nuestra historia. Espías, agentes dobles, conversaciones reveladoras, seguimientos y demás artimañas. En definitiva, gente que hace la guerra desde hoteles, bibliotecas y pequeños comercios. El propio Lenin no era más que el humilde huésped de un zapatero.

WILSON FRACASA,

15 DE ABRIL DE 1919

PAZ Y UNIDAD, ANHELO PERDIDO

1919. El libro se cierra con un episodio algo triste, a la luz de los acontecimientos posteriores del mismo. El protagonista del mismo no es otro que Thomas Woodrow Wilson, político y abogado estadounidense, vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos (1913-1921).

El hombre hizo bastantes viajes a Europa, muchos de ellos enfocados a aplicar sus famosos catorce puntos para garantizar una paz futura. Zweig relata cómo Wilson, pese a su empeño, fracasó en su cometido.

Debo decir que es el episodio que menos interesante me ha resultado, al centrarse más en reflexiones del autor que en un relato narrativamente entretenido de los hechos. Aun así, el último párrafo no deja de tener un aire profético con el que quisiera, también, terminar mi reseña:

Cuando Wilson regresó a los Estados Unidos, el que había sido aclamado como el salvador del mundo no fue considerado ya por nadie como un redentor. No era más que un inválido viejo y cansado, sentenciado a una muerte próxima. A su llegada no fue recibido con manifestaciones de júbilo ni con despliegue de banderas. Cuando el buque se alejaba de la costa de Europa, desvió él la cara porque no podía mirar al desgraciado continente que por miles de años había anhelado la paz y la unidad y jamás las había encontrado. Una vez más se desvaneció en la niebla de la lejanía el eterno sueño de un mundo humanizado.