La vida contada por un sapiens a un neandertal

Juan Luis Arsuaga/Juan José Millás

El ingenio de Millás y la sabiduría de Arsuaga unidos para contar la vida como la mejor de las

historias. Hace años que el interés por entender la vida, sus orígenes y su evolución

resuena en la cabeza de Juan José Millás, de manera que se dispuso a conocer, junto a uno de los mayores

especialistas de este país en la materia, Juan Luis Arsuaga, por qué somos como somos y qué nos ha llevado hasta

donde estamos. La sabiduría del paleontólogo se combina en este libro con el ingenio y la mirada personal y

sorprendente que tiene el escritor sobre la realidad. Así, a lo largo de muchos meses, los dos visitaron distintos

lugares, muchos de ellos escenarios comunes de nuestra vida cotidiana, y otros, emplazamientos únicos donde

todavía

se pueden ver los vestigios de lo que fuimos, del lugar del que venimos.

Juan Luis Arsuaga Ferreras, (Madrid, 1954) , es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de

Paleontología por la Universidad Complutense de Madrid.

También dirige el Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos y colabora

con el Departamento de Antropología del University College of London y ha dado conferencias en universidades de

todo el mundo.

Co-dirige en las excavaciones en la Sierra de Atapuerca (Burgos) y ha participado en otras como: Cueva del Conde

en Asturias y Pinilla del Valle en Madrid.

Forma parte de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, de la Real Academia de Doctores de España,

del Museo del Hombre de París, y de la Asociación Internacional para el Estudio de la Paleontología Humana.

Forma parte del jurado internacional de los Premios Rolex a la Iniciativa.

Es vicepresidente de la Comisión de Paleontología Humana y Paleoecología de la INQUA (International Union for

Quaternary Research) y vicepresidente de la Fundación Atapuerca.

Ha comisariado varias exposiciones: «Atapuerca y la evolución humana» y «390 p.p.m. Planeta alterado. Cambios

climáticos y México» en Guanajuato (México). Es autor del guión y presentador de «La España Prehistórica» y

«Cuadernos de viaje».

Publica en las revistas científicas más prestigiosas de ámbito científico como Nature, Science y Proceedings of

the National Academy of Sciences. Además ha escrito ensayos y libros de divulgación científica, como «La especie

elegida», «El collar del neandertal», «El enigma de la esfinge», «Los aborígenes» y «La saga humana».

«HAY DOSIS DE EGOÍSMO, NEPOTISMO Y ALTRUISMO EN NUESTRA NATURALEZA: TODO ESO PUEDE LLEVAR AL PROGRESO SOCIAL»

¿Por qué nos interesa tanto conocer el pasado?

Es algo que hemos tenido siempre. Por ejemplo, en casi todos los pueblos de España hay ruinas, nombres y montes que hacen alusión a los moros o a los romanos. La gente ve esos muros, escucha esas palabras y siente curiosidad, porque el ser humano necesita dar una explicación a todo, también a su propia naturaleza humana. Además, desde que nos sabemos producto de la evolución, sabemos que no hay un antes y un después en la historia de la humanidad, que el pasado no es algo desconectado del presente, sino que hay una continuidad en esencia. Por eso nos interesa tanto el pasado: nuestras características son el resultado de ese proceso y no podemos entenderlas de otro modo que interesándonos por nuestro origen. En definitiva, si el ser humano es la pregunta –si nos preguntamos por qué somos así o cómo somos en realidad–, la evolución es la respuesta.

¿En qué ayuda al presente (y al futuro) entender nuestros orígenes?

«La comprensión de nuestros orígenes es una pregunta consustancial con el ser humano a la que, hasta que llegó la ciencia, respondían las religiones»

¿Para qué nos sirve tener hijos? ¿Qué beneficios sacamos de ellos? ¿Y en qué nos ayuda ir a los museos? O ¿para qué nos sirve mandar una nave a Marte o descubrir el origen del universo? Si empezáramos a preguntarnos para qué sirven las cosas, nos suicidaríamos. No podemos hacernos esa pregunta porque, en realidad, el ser humano hace las cosas que le importan y le interesan realmente. Y conocer nuestros orígenes, saber por qué estamos aquí y cómo somos lo que somos nos importa. La comprensión de nuestros orígenes es una pregunta eterna consustancial con el ser humano a la que, hasta ahora, hasta que llegó la ciencia, respondían las religiones o los mitos.

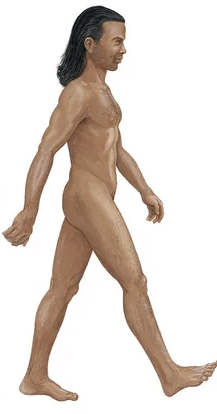

Una frutería, un parque infantil o el Museo del Prado son algunos de los lugares a los que llevas al escritor Juan José Millás en La vida contada por un sapiens a un neardental para explicar conceptos como la selección natural o la bipedestación, que es nuestra capacidad para mantenernos de pie. Nuestro alrededor parece explicarnos mucho sobre nosotros mismos. ¿Prestamos suficiente atención a lo que nos rodea?

Primero, para poder disfrutar de lo que nos rodea debemos tener conocimiento. No se puede valorar lo que no se conoce. Precisamente para eso es para lo que son buenas la ciencia y la cultura, y en general, el conocimiento: para abrirnos los ojos. Y cuando los abres, aprendes de todas partes todos los días. A mí, como lo que me interesa es la naturaleza humana, lo tengo fácil, porque no la podemos dejar en casa; va con nosotros a todas partes, cuando vamos al gimnasio o a un restaurante. Solo dándote una vuelta por tu barrio puedes encontrar información sobre nuestra naturaleza. Pero para eso hay que buscar.

¿Y de esa observación podemos sacar conclusiones sobre lo que somos?

Por supuesto: empezando por cómo nos sentamos. Darwin, por ejemplo, comenzó estudiando cómo se desarrollaban y crecían sus hijos. Nosotros también podemos investigar eso o la vejez en casa. No necesitamos ningún libro.

Somos una especie cotilla, has repetido en más de una ocasión. ¿A dónde nos lleva la curiosidad?

La curiosidad es el motor del conocimiento. Sin ella no aprendes nada. Y la curiosidad social, el interés por la vida de los demás, es a lo que yo llamo cotillería. Aunque puede parecer muy frívolo y criticable, es en realidad algo universal. «Nos han dibujado así», como diría Jessica Rabbit en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La vida de los demás nos interesa porque nuestro cerebro tiene un gran apetito por las historias que tienen que ver con la gente. Luego está lo de criticar, que es también una parte muy importante de la naturaleza humana. Criticar es el equivalente a tirar piedras en la antigüedad y, en el mundo social, es atacar el prestigio del otro.

¿Podríamos decir que la cotillería es el motor del progreso?

Depende de cómo definamos el progreso: si es algo que no está en nosotros, no lo sabremos nunca. Afortunadamente, en nuestra naturaleza está que tenemos ciertas dosis de egoísmo (nos preocupamos por nosotros mismos), ciertas dosis de nepotismo (porque intentamos favorecer a nuestros parientes más cercanos) y otras de altruismo (nos preocupa la sociedad porque formamos parte de ella y nos conviene que a la sociedad le vaya bien). Tener todas esas características puede llevar, sin duda, al progreso social.

¿Acaba el viaje de la especie humana con nosotros, con el Homo Sapiens como último eslabón, o seguimos evolucionando?

«Si seguimos explotando los recursos de la naturaleza y continúa aumentando la temperatura del planeta habrá fuertes crisis globales»

Esa pregunta la podríamos responder de aquí a cien o doscientos mil años, porque la evolución biológica es un fenómeno de escala geológica. Mientras tanto, lo que nos podemos plantear es si nosotros, que tenemos la capacidad de modificar nuestro genoma o el de nuestros hijos para que sean distintos, vamos a querer modificar el futuro del ser humano.

Observando algunas de las costumbres que llevan siglos practicándose o tendencias como el imparable avance de la tecnología, ¿es posible predecir algunas de las transformaciones sociales que se darán en el futuro?

Existe una frase, que creo que se le atribuye al físico Niels Bohr, que decía que es muy difícil predecir, e irónicamente añadía: «Sobre todo el futuro». El pasado es más fácil porque ya está escrito, pero el futuro siempre nos sorprende porque lo creamos nosotros. Yo puedo decirte cómo van a estar los continentes de aquí a diez millones de años, porque los humanos no actuamos sobre los desplazamientos continentales. Sin embargo, lo demás dependerá de nosotros. Imagina que decidimos movernos todos en patinete porque queremos reducir las emisiones, aunque no sea un transporte muy seguro y no pueda ir más de una persona. En ese caso, el futuro será en patinete. ¿Quién lo iba a decir? Nadie, porque toda decisión humana es imprevisible. El futuro lo hacemos nosotros, y lo podemos hacer en patinete, en tranvía o en caballo. Como no está escrito…

Algo que sí podemos predecir y que supone una de las principales amenazas que se cierne sobre el futuro de la humanidad es el cambio climático.

Y sobre eso también podemos decidir. Si seguimos explotando los recursos de la naturaleza y continúa aumentando la temperatura del planeta, de aquí a 20, 30 o 40 años, Madrid, por ejemplo, será como una ciudad de las del norte de África. Habrá crisis globales económicas y geopolíticas. En pocas palabras: será un desastre. El cambio climático afecta a todo el planeta y generará problemas enormes. Evitarlos dependerá de cómo estemos sujetos a la energía.

Uno de los principales argumentos de los negacionistas del cambio climático es que a lo largo de la historia de la humanidad ya se han producido otros aumentos de las temperaturas planetarias. ¿Qué contestación les darías?

«En las sociedades más simples, la religión funciona como pegamento social porque proporciona una identidad a través de mitos compartidos»

Pues como a quien te dice que la Tierra es plana: no vale la pena contestar. Da igual lo que les digas, porque no van a cambiar de opinión. Hay gente que cree que existen los extraterrestres; pues que se informen o que disfruten si son felices así. Otra cosa muy distinta es que existan actores (países, dirigentes, ideologías o empresas) que egoístamente no quieren reconocer el cambio climático porque va en contra de sus intereses económicos. Es como si alguien niega que el tabaco aumenta las probabilidades de cáncer: puede hacerlo por conveniencia, por ignorancia o porque vende tabaco. A esos que actúan egoístamente hay que combatirlos por tierra, mar y aire. El peligro no está en un señor al que han convencido de que el calentamiento global es una mentira de los comunistas, sino en quienes tienen intereses económicos en negar el cambio climático. En aquellos que desean mantener sus beneficios a costa del planeta, del futuro y de nuestros hijos. A esos sí que hay que hacerles frente con todos los argumentos y toda la información.

¿Qué utilidad evolutiva tiene la búsqueda de la trascendencia o el sentimiento religioso?

Las religiones más ancestrales tratan de buscar explicaciones y comprender cómo funciona el mundo. Y, en una mente como la nuestra, el mejor sistema para entender lo que va a hacer el otro es ponerse en su lugar. Así que, el pensamiento mágico, para entender lo que va a hacer la naturaleza, se pone en su lugar y la personifica. Si las mareas se pueden entender en función de las fases de la Luna, pues en una explicación mágica no se hablaría de Newton, sino de la relaciones amorosas entre el mar y la Luna. No deja de ser un mito, pero sirve para entender y predecir los fenómenos de la naturaleza. Ese es el origen de las religiones: intentan entender por qué pasan las cosas y, por lo tanto, interpretar la naturaleza. Más recientemente han aparecido las religiones prosociales, que son las que favorecen la convivencia y conectan con este sentimiento tan social, con el cerebro social.

Precisamente en el libro haces referencia a dos tipos de dioses, la figura del dios prehistórico que solo pide reverencia y respeto, y el dios meticón, ese dios moralizante que controla. ¿Qué cambia para que se dé el salto de uno al otro?

Lo que cambia es que las sociedades se tornan más complejas y necesitan una regulación para que haya convivencia. Requieren una ley, y si es de origen divino, mejor. En las sociedades más simples, la religión funciona como pegamento social porque no deja de proporcionar identidad a través de mitos compartidos. Y, al final, eso es lo que crea identidad: creer en las mismas historias. Pero más adelante, a medida que se vuelven más complejas, es necesario recurrir a unos mandatos divinos, a un dios meticón. Eso hace que aparezcan las tablas de la ley, que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Fíjate en los mandamientos de Moisés: tiene que decir que son de Dios, porque, si dice que se le han ocurrido a él, igual no puede conseguir que se asuman. Muchas de esas leyes tienen que ver directamente con Dios, pero otras tienen relación con la forma de tratar a nuestros padres, a nuestros hijos, de no mentir, de no robar… Esas son las que mantienen la sociedad en la convivencia.

¿Sobre qué base conviven hoy nuestras sociedades?

A lo de siempre: en los intereses comunes, en las historias compartidas. Al final, la sociedad se define según la identidad y las personas se agrupan porque se crean identidades colectivas.

Parece paradójico que seamos una sociedad compleja y, a la vez, como has comentado en alguna entrevista, infantilizada.

«Hemos decidido ser menores de edad y delegar en otros nuestros problemas»

Como somos muchos, tendemos a delegar en la sociedad. Tú tomas decisiones personales que no puedes delegar en tu ámbito familiar, como comprarte un piso. Sin embargo, en grandes concentraciones de gente hay decisiones importantes que deben delegarse de alguna forma. Lo malo es que la tendencia que hemos abrazado es la de «que alguien resuelva mis problemas». Antes, ese alguien era el poder por derecho divino; ahora, son nuestros representantes políticos. Hemos decidido ser menores de edad y delegar en otros nuestros problemas. Me hace gracia que ahora, sobre todo en pandemia, la frase «Que lo arreglen los políticos» ha pasado a ser «Que lo resuelva la ciencia». Como si tuviera una varita mágica.

¿Y la ciencia no tiene ese papel?

La ciencia no tiene que gobernar nada porque no tiene vocación de sacerdocio. ¡Qué horror! La ciencia solo está para generar el conocimiento. El ejemplo está en la pandemia: la ciencia detiene los virus, pero es la industria, la tecnología, la que produce las vacunas o los medicamentos. La ciencia básica o aplicada se propone entender cómo funciona el mundo, buscar explicaciones y, cuando la encuentra, permite modificar cosas, pero no es quien las modifica. Siempre pongo el mismo ejemplo de que el mundo científico puede decir cuánta agua se puede embalsar en determinados tramos de un río. Ahora bien, si se debe hacer un embalse o no en función de que haya una ciudad romana, eso corresponde a la sociedad. A la ciencia no le corresponde decidir –eso sería mantenerse en la minoría de edad–; le corresponde comprender. Además, esta no es dogmática, sino que cambia de opinión continuamente. Como tiene que ser. Si no, ¿cómo iba a mejorar?