En 1917, Jerusalén intentó entregarse a un cocinero del ejército británico que se perdió buscando huevos.

El alcalde Husseini (centro) con dos sargentos de infantería británicos la mañana de la rendición de Jerusalén, el 9 de diciembre de 1917. Biblioteca del Congreso

El 9 de diciembre es el aniversario de uno de esos eventos trascendentales que dieron forma al mundo moderno.

La caída de Jerusalén en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Un ejército liderado por cristianos, los británicos, se hizo cargo de la Ciudad Santa por primera vez desde las Cruzadas. Su derrota de los turcos otomanos abrió todo el Medio Oriente para ser remodelado por los aliados victoriosos, para bien o para mal.

Uno esperaría que un evento tan portentoso estuviera rodeado de una solemnidad grandiosa y digna, como una escena de la película de 1962, "Lawrence de Arabia". Pero la rendición real de la ciudad tenía una cualidad mucho más humana, casi cómica.

Un pequeño cocinero del ejército, sucio y grasiento, se perdió en la niebla y cambió la historia.

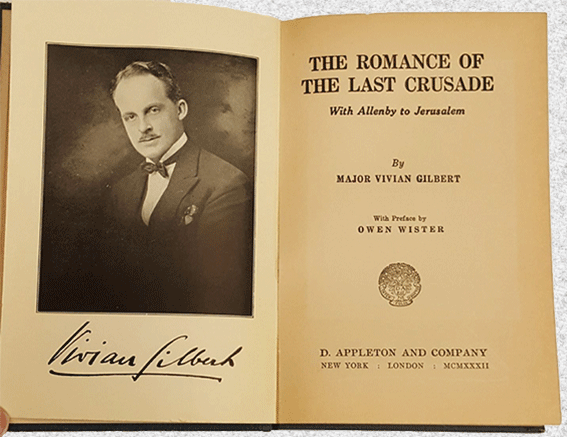

Un testigo, el mayor Vivian Gilbert, publicó su relato de la caída de la Ciudad Santa en un libro, "El romance de la última cruzada: con Allenby en Jerusalén", que salió a la luz en 1928. Le había contado la misma historia a la revista New York Times en 1921.

Los turcos eran aliados de Alemania en la Primera Guerra Mundial, por lo que los británicos atacaban al imperio turco desde diferentes direcciones. Un ejército avanzó desde el Egipto controlado por los británicos hasta la Palestina controlada por los turcos. Edmund Allenby era el comandante de ese ejército británico.

Nuestro testigo Gilbert era un oficial de ametralladoras de la 60 División británica. Después de meses de sangrientos combates, él y su compañía vivaquearon para pasar la noche cerca de la antigua ciudad, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes.

La noche era negra y Gilbert solo se dio cuenta de que estaba a unas pocas millas de la ciudad cuando escuchó las campanas de la iglesia dando la medianoche.

A la mañana siguiente, el 9 de diciembre, estaba nublado y los oficiales, al escuchar un gallo en un pueblo

cercano, llamaron a su cocinero y lo enviaron a buscar huevos. Gilbert llama a este cocinero, soldado Murch, y lo describe como "un espécimen miserable", un cockney de

Londres.

"Apenas daba la impresión de ser un soldado británico inteligente", escribe Gilbert. “Su túnica estaba tan

cubierta de grasa y suciedad que parecía negra en lugar de color caqui… Faltaba la puntera de una bota,

dejando al descubierto un dedo gordo muy rojo, enmarcado en un calcetín de lana gris andrajoso. Probablemente usó su

casco de médula como almohada, ya que había perdido su forma original y tenía un aspecto retorcido y borracho;

era por lo menos un número más pequeño, y solo se mantenía en su posición con un grueso trozo de cuerda que

hacía las veces de la correa de cuero que debió haber poseído una vez ".

Murch se pierde rápidamente en la niebla y sube y baja por colinas rocosas en busca de la aldea y sus huevos.

Sigue golpeándose el dedo del pie expuesto contra las rocas y piedras que hay por todas partes.

Finalmente, nuestro héroe, el libertador de Jerusalén, se topa con una multitud de personas que ondean

banderas blancas y tratan de besarlo. Se acerca un carruaje y un hombre bien vestido con un fez rojo lo saluda en

inglés y le dice: “¿Es usted un soldado británico? Quiero entregar la ciudad por favor ”, e intenta darle las llaves a Murch.

"No quiero tu ciudad", dice el londinense desconcertado. "¡Quiero huevos!"

El hombre de Fez era, de hecho, el alcalde de Jerusalén, Hussein al-Husseini.

Gilbert dice que él mismo estaba en el cuartel general del batallón cuando Murch finalmente regresó, “acalorado

y sin aliento. “El sudoroso soldado procedió a relatar sus asombrosas aventuras en un rico dialecto cockney”,

añade Gilbert. Una vez que hubo terminado, el oficial al mando se volvió y dijo: "Caballeros, ¡Jerusalén ha caído!"

Pero la farsa acababa de comenzar. El coronel informó a su brigadier, quien, con la esperanza de ser famoso,

fue y recibió las llaves del alcalde Husseini, e informó a su comandante de división que había capturado

Jerusalén.

Para no quedarse atrás, el comandante de la división ordenó la devolución de las llaves al alcalde, quien tuvo

que esperar a que él viniera a recibirlas.

Finalmente, el propio comandante en jefe, Edmund Allenby, ordenó que se devolvieran las llaves al alcalde una

vez más, para que las reciba formalmente el 11 de diciembre.

El pobre alcalde Husseini murió de neumonía unas semanas después. Gilbert sospecha que contrajo la infección

fatal mientras estaba al aire libre en el frío de diciembre, esperando rendirse a cada uno de estos diferentes

oficiales británicos.

Mientras tanto, poco después de que el soldado Murch regresara de sus paseos, se ordenó a nuestro testigo,

Vivian Gilbert, que llevara a su compañía a través de la ciudad y estableciera una posición defensiva en las

colinas más allá. Se esperaba que los turcos contraatacaran.

"Pronto llegamos a las afueras de la ciudad", escribió, "y comenzamos a pasar por los edificios judíos más

modernos que se encuentran fuera de la puerta de Jaffa, y finalmente nos encontramos dentro de las murallas:

¡las primeras tropas británicas marchando por la Ciudad Santa! "

Continuó: “Las mujeres tenían los brazos llenos de flores que derramaban entre la tropa; mientras los niños,

gritando palabras de bienvenida en inglés, corrían hacia adelante y cogían las manos de los soldados. Algunas

de las personas mayores besaban las armas y los carruajes, que cubiertos de polvo y barro chocaban

contra los adoquines; era una batería de artillería, seguida de dos batallones de infantería, que nos seguía

de cerca. Venerables rabinos judíos, con largas barbas grises, arrodillados en el barro junto al camino y con

lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas, nos bendijeron ... "

La ocupación británica inicial fue cautelosa y sensible, y hubo una especie de período de luna de miel, donde

todos podían creer que sus sueños podían hacerse realidad: judíos, cristianos, árabes.

El comandante en jefe, el general Allenby, un hombre corpulento apodado El Toro, se veía a sí mismo como un

hombre moral, plenamente consciente de la responsabilidad que le aguardaba al tomar el control de Jerusalén.

Humildemente entró y salió de la ciudad a pie; ordenó que no se ondearan banderas británicas o aliadas desde

ningún lugar de la ciudad; desplegó tropas musulmanas, de la India, para proteger los lugares sagrados

musulmanes. Emitió una proclama, garantizando la seguridad de los lugares sagrados de las tres grandes

religiones y la libertad de culto para todos. Gilbert dice que fue "frenéticamente aclamado por la multitud".

Pero, como sabemos ahora, la paz y la felicidad no duraron mucho en Jerusalén y el resto del Medio Oriente.

Para ganar la guerra, los británicos hicieron promesas contradictorias que no pudieron cumplir.

Un par de semanas antes de la caída de Jerusalén, los británicos habían emitido la Declaración Balfour,

prometiendo a los judíos una patria en Palestina. Los oficiales británicos locales, incluido el famoso

Lawrence de Arabia, habían prometido a los pueblos árabes el autogobierno después de la guerra.

Pero el único acuerdo que se mantuvo fue el que los británicos firmaron con su principal aliado en la guerra,

Francia, para dividirse el Medio Oriente entre ellos. El acuerdo Sykes-Picot entregó Palestina e Irak a los

británicos, y Siria y el Líbano a Francia.

La frustración del nacionalismo sionista y árabe ha moldeado la historia de la región desde entonces.

Christopher Woolf. The World. December 09, 2016